In 45 Minuten abgefahrene Wege eines Staubsaugerroboters per Langzeitaufnahme

In 45 Minuten abgefahrene Wege eines Staubsaugerroboters per Langzeitaufnahme

© Foto: Chris Bartle, Wikimedia Commons | Lizenz: CreativeCommons by-2.0

Autonome Ethik

Von Prof. Dr. Michael Schreckenberg

Folgt man den Meldungen der Tagespresse, so ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis automatisierte Robotersysteme wesentliche Aufgaben unserer Gesellschaft übernehmen. Weniger wesentliche übernehmen sie ja heute schon. Ob der Rasen häckselklein Stunde um Stunde zerstückelt wird, ob vom häuslichen (Schwimmbad-) Boden jedwedes Staub-/Dreckkorn weggesaugt wird oder ob wir nur in der Küche und der Freizeit ständig zu gewissen Aktionen aufgefordert werden: immer steckt dahinter ein System, eine (häufig simple) Software, erdacht und programmiert von Menschen für Menschen.

Erste erfolgreiche Landung einer Falcon 9 im Ozean auf einem „Autonomous spaceport drone ship“.

Erste erfolgreiche Landung einer Falcon 9 im Ozean auf einem „Autonomous spaceport drone ship“.

© Foto: SpaceX Photos (CRS-8), Wikimedia Commons | Lizenz: Public domain / CC0Die Vorstellung, dass die ganze Welt sowieso nur einem großen Softwaregewusel folgt, ist beileibe nicht neu. Tolle Filme wie der Fernsehzweiteiler „Welt am Draht“, entstanden unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder mit dem unvergesslichen Klaus Löwitsch in der Hauptrolle und „The 13th Floor – Bist Du was Du denkst?“, produziert von dem für Katastrophenarrangements bekannten Roland Emmerich (beide nach Vorlage des legendären, aber wenig bekannten Romans „Simulacron-3“ von Daniel F. Galouye) sowie die „Matrix-Trilogie“ mit Keanu Reeves, alle thematisieren die Abhängigkeit des Menschen von einem übergeordneten (Computer-)Programm. Elon Musk, der Gründer von Tesla und dem ehrgeizigen Raumfahrtprogramm SpaceX, lebt nach eigenen Angaben in der Vorstellung, wir alle würden vermutlich nur in einer Computersimulation leben. Und er legt noch einen drauf: bei unserer Technikpower sei "die Chance, dass wir in der ursprünglichen Realität leben, eins zu einer Milliarde". Nur: Ist seine Vorstellung dann nicht auch nur das Ergebnis einer Computersimulation …

Ganz so negativ muss man das Ganze natürlich auch nicht sehen. Obwohl Musk auch solche für jeden Rückschlag positiv einsetzbaren Sätze sagt wie: „Wenn Dinge nicht schiefgehen, warst Du nicht innovativ“. Schiefgegangen ist vor allem einiges bei dem Unfall eines Tesla Model S mit einem querenden Lkw. Das Ergebnis ist ein Toter, höchstwahrscheinlich als  Die Konzeption des Tesla Model S stammt von dem Gründer und CEO von Tesla Motors, Elon Musk (im Hintergrund); Chefdesigner war Franz von Holzhausen (im Vordergrund)

Die Konzeption des Tesla Model S stammt von dem Gründer und CEO von Tesla Motors, Elon Musk (im Hintergrund); Chefdesigner war Franz von Holzhausen (im Vordergrund)

© Foto: Jurvetson, Wikimedia Commons | Lizenz: CreativeCommons by-2.0Konsequenz einer überforderten Software („Autopilot“) mit vorgeschalteter Sensorik, die den Lkw (mit weißer Seitenansicht) für ein tief hängendes Verkehrsschild hielt. Allerdings hätte der Fahrzeugführer die Hände am Lenker halten müssen, was er wahrscheinlich nicht tat. Böse Zungen behaupten, er hätte gerade „Harry Potter“ geschaut. Er traute der Software offensichtlich zu viel zu. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA („National Highway Traffic Safety Administration“) ermittelt. Harry Potter kann eben doch nicht alles retten.

Zudem hat gerade das für die Sensorik und Software zuständige israelische Unternehmen Mobileye die Trennung von Tesla bekannt gegeben. Man wolle sich nun ganz auf die Zusammenarbeit mit BMW konzentrieren, die gerade vor wenigen Wochen erst bekannt gegeben worden war.

Es scheint eine gewisse „Sehnsucht“ nach Automatisierung zu geben. Das Gehirn des Menschen ist nun mal das Organ, das die meiste Energie verbraucht. Allzu gerne ist der Organismus daher zu einer Abschaltung geneigt und übergibt die Aufgaben an „Untergebene“. Nur diese Untergebenen ticken vielleicht ganz anders, oder vielleicht überhaupt nicht. Denn der Ausbildungs-, besser Ausführungsgrad der installierten Software ist ja eigentlich gar nicht mal bekannt. Da kommen dann schnell die Griechen ins Spiel (warum eigentlich?), mit α- und ß-Versionen, bekannt aus der Welt der Computer-Software (oder Apps), die Experimente am bzw. mit dem lebenden Objekt durchführen möchten.

Die Auswirkungen dort sind eher marginal. Die Fehler schaden nicht dem Tester, sondern dem Programmierer, der nachbessern muss. So bleibt das Gefahrenpotential beschränkt. Verlässt man aber diesen virtuellen Raum der Bits und Bytes und mit immer höher auflösenden „Bildschirmen“ (kann das menschliche Auge sowieso nicht mehr wahrnehmen ab einer gewissen Schärfe), so sieht man sich auf einmal ganz anderen, essentielleren Fragestellungen ausgesetzt. Plötzlich kann Software „weh tun“. Ein unausgereiftes Betriebssystem kann das auch, aber eher im psychologischen Sektor (man denke nur an Absturz und alle Dateien sind weg), weniger im körperlichen (falls der Computer nicht zu brennen anfängt!). Wo aber genau die Grenze verläuft, ist eben nicht ganz klar. Ein automatisiert umherirrender Rasenschneider kann mir theoretisch auch mit üblen Folgen über die Füße fahren ...

Bei der rasanten Entwicklung, die wir momentan erleben, geraten auch ganz schnell die verwendeten Begriffe komplett durcheinander. Das ist vergleichbar der Situation bei der Elektromobilität mit „Batterie“ und „Akku“. Eigentlich besteht eine Batterie aus mehreren Speicherelementen (man vergleiche eine Batterie von Kanonen beim Militär) und ein Akku ist so ein Element, nämlich ein wieder aufladbares. Nur bei uns ist (anders als im englischsprachigen Raum) eine Batterie ein nicht wieder aufladbares Element und der Akku, egal mit wie vielen Elementen, aufladbar. Getoppt wird das ganze durch die Autobatterie, die dann für komplette Verwirrung sorgt.

Bei der wie auch immer gearteten, softwaregetriebenen Zukunft gibt es indes auch einen grundlegenden Unterschied zwischen den Begriffen „automatisiert“ und „autonom“, was sowohl Politiker wie auch Journalisten, Automobilhersteller und sogar teilweise Wissenschaftler nicht sonderlich interessiert. An Überforderung kann das eigentlich nicht liegen, denn die Sachlage ist letztendlich klar. Aber diese Vermengung überträgt sich postwendend auf die Nutzer, die diese Unterscheidung angesichts der wunderbaren Aussichten gar nicht wahrhaben wollen.

Geht es doch letztendlich nur um irgendwelche Systeme, die etwas „alleine“ machen, also selbständig Aktionen ausführen. Nur was sie genau alleine machen, unterscheidet sich dann am Ende doch erheblich. Denn nur automatisch ein Warnsignal abzugeben ist eben grundsätzlich verschieden von dem selbständigen Reagieren auf die damit verbundene Gefahrensituation. Mehr noch, die Reaktion kann ja aus lediglich einem Vorschlag für eine Handlung für den menschlichen Verantwortlichen in dieser Situation bestehen oder aber, aufgrund von Zeitnot oder technischer Notwendigkeit, ohne nachzufragen selbst eingreifen.

Hier betreten wir jetzt einen hoch sensiblen Bereich. Denn ohne es wirklich zu merken, haben wir in vielen Situationen die „Verantwortung“, um die es ja eigentlich geht, bereits abgegeben. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Fragen der aktiven Sicherheit. Die Airbags schießen von alleine bei einem Aufprall heraus, das Antiblockiersystem (ABS) greift in den Bremsvorgang ein oder das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) hält durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder unter Kontrolle. Neuerdings kommt jede Menge an Assistenzsystemen hinzu: Spurhalte- und Spurwechselassistent, Abstandsregler, Verkehrszeichenassistent, usw. Am weitesten geht da der Einparkassistent, der das Fahrzeug selbständig in eine Lücke bugsiert.

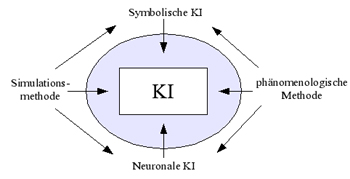

Doch mit „autonom“ hat das alles wenig zu tun. Denn das bedeutet, dass das Fahrzeug ganz nach eigenen Regeln handelt, ohne jede Hilfe von außen. Es muss jeder  Zur Einordnung von KI-Methoden und ihren Zusammenhängen

Zur Einordnung von KI-Methoden und ihren Zusammenhängen

Foto: This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license/wikimediaSituation gewachsen sein. Doch da tun sich dann plötzlich Abgründe auf, besonders ethischer Natur, deren Tiefe gerade erst auszuloten begonnen wurde. Und da stößt man dann auch schnell auf den Begriff der „künstlichen Intelligenz“ (KI). Vor fast genau 60 Jahren wurde dieser Begriff zum ersten Mal auf einer Konferenz am Dartmouth College in Hanover (New Hampshire, USA) benutzt und seitdem in mehreren Wellen immer weiterentwickelt. Das Ziel ist einfach menschliche Intelligenz künstlich nachzuahmen.

Dieser Ansatz ist von vorneherein schon problematisch, da es keine vernünftige Definition von Intelligenz an sich gibt, häufig wie bei Computerspielen wird diese nur vorgetäuscht. Ja sogar von der „intelligenten Straße“ ist die Rede. Wo diese sich verbirgt, bleibt dem Nutzer der Straße leider meistens verborgen. Denn eine normale asphaltierte Straße ist ja eigentlich „dumm“. Vielleicht hätte man da doch erstmal mit KD, „künstlicher Dummheit“ beginnen sollen, ein wesentlich einfacheres Unterfangen, insbesondere wenn man an die Kopie entsprechender menschlicher Eigenschaften denkt ...

Ob intelligent oder dumm, die ethischen Fragen sind davon unabhängig und in einer Gesellschaft gelten dieselben Regeln für alle. Es ginge also bei Robotern und autonomen Fahrzeugen eher um KE, also „künstliche Ethik“. Aber hier tut man sich noch viele schwerer, da der Begriff der Ethik in diesem Zusammenhang noch viel schwieriger zu fassen ist als der der Intelligenz.

Dabei ist die Beschäftigung mit dieser Frage wahrlich nicht neu. Schon 1942 beschrieb der russisch-amerikanische Science-Fiction-Schriftsteller (eigentlich Biochemiker) Isaac Asimov in der Kurzgeschichte „Runaround“ seine drei berühmten Gesetze, was sich für Roboter gehört und was nicht. Übersetzt man diese Gesetze für autonome  Isaac Asimov (1965)

Isaac Asimov (1965)

© Foto:Phillip Leonian from New York World-Telegram & Sun, Wikimedia Commons | Lizenz: Public domain / CC0Fahrzeuge, so heißt das erstens, dass sie nicht mit einem Fußgänger oder Radfahrer zusammenstoßen dürfen. Mit einem anderen Fahrzeug dürfen sie zweitens nur zusammenstoßen, wenn dadurch Fußgänger oder Radfahrer geschützt werden. Drittens darf nur mit irgendetwas Anderem (Baum, Wand, etc.) kollidiert werden, wenn dadurch ein Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug vermieden werden kann (und natürlich keine Fußgänger und Radfahrer in Mitleidenschaft gezogen werden).

Nun, Asimov hatte natürlich nicht auf dem Schirm, dass das zweite und dritte Gesetz eine besondere Brisanz in sich tragen. Denn die Fahrt vor die Wand oder gegen ein anderes Fahrzeug, zur Vermeidung der gerade beschriebenen Kollisionen mit Fußgänger oder Radfahrer, könnte für den/die menschlichen „Beifahrer“ üble Konsequenzen haben, ja sogar tödlich sein. Müsste man also nicht die Gesetze zwei und drei so abändern, dass die Insassen möglichst wenig Schaden nehmen, also eventuell doch den Fußgänger oder Radfahrer bei der Kollision wählen anstelle des anderen Fahrzeug (vielleicht Frontalunfall?) oder des Baums?

Eine in der Tat sehr knifflige, fundamental ethische Frage, die weitgehend ungelöst ist. Zugegeben, diese Situationen wirken etwas konstruiert, doch so etwas wird passieren. Die Gegenargumente beziehen sich auf die sehr defensive Fahrweise automatisierter Fahrzeuge, lieber stehen bleiben als ein Risiko eingehen. Das wird dann wahrscheinlich eine ziemlich langweilige Tour, ständig herumzustehen und die anderen (menschlichen Fahrer) vorbeizulassen. Überhaupt ist der Mix von automatisch und menschlich das Hauptproblem bei der Sache. Und dass alle nur noch als Beifahrer unterwegs sind, ist, wenn überhaupt, der fernen Zukunft vorbehalten.

Innenraum eines Tesla Model S

Innenraum eines Tesla Model S

© Foto: jurvetson (Steve Jurvetson), Wikimedia Commons | Lizenz: CreativeCommons by-2.0Der tödliche Unfall mit dem Tesla zeigt, dass die Problematik eben nicht graue Theorie ist. Und die Philosophen, nicht die Techniker, beschäftigen sich schon sehr lange mit solchen Problemen. Eines der prominentesten, ursprünglich aus dem Jahre 1951 (Welzel) und in der neueren Form von der englischen Philosophin Philippa Foot 1967 veröffentlich, ist das sogenannte Trolley-Problem („Straßenbahn“, nicht Koffer!).

Dabei rollt eine Bahn unkontrolliert auf fünf Personen (Kinder) zu, die gleich sterben werden. Ein außenstehender Beobachter kann jedoch durch Umlegen einer Weiche die Bahn noch auf ein anderes Gleis umleiten. Leider steht dort aber auch eine Person (Kind), und auch dort droht der Tod. Die Bekanntheit dieses Problems rührt her von den unterschiedlichen Bewertungsmöglichkeiten. Denn bewertet man nur das Ergebnis, muss die Weiche umgelegt werden (nur eine anstatt fünf Personen getötet). Das ist die Idee des „Utilitarismus“ (als spezielle Ausformung des „Konsequentialismus“), umgangssprachlich könnte man das als „der Zweck heiligt die Mittel“ umschreiben. In der anderen Sichtweise hätte der eingreifende Beobachter durch seine Handlung aktiv eine Person getötet, so sieht das die „Deontologie“. Juristisch ist die Bewertung sehr schwierig und äußerst umstritten.

Philosophen kennen bei diesen Gedankenspielen keine Gnade. Da ist dann die eine Person auf der Alternativstrecke plötzlich das eigene Kind oder eine schwangere Frau, während die fünf Personen schon recht alt sein können. Eine weitere Verschärfung ist das „Fetter-Mann-Problem“ von Judith Jarvis Thomson (1976), bei dem die Bahn durch Herabstürzen eines fetten Mannes von einer Brücke auf die Gleise vor dem Überrollen der fünf Personen aufgehalten werden kann, allerdings ist dieser dann selbst tot. Die Frage, ob man dazu konstitutionell überhaupt in der Lage wäre, wird gar nicht erst gestellt. Es sind halt „Gedankenexperimente“ (übrigens ein deutsches Wort, was nach Einsteins Werken auch im Englischen Eingang gefunden hat).

Intuitiv neigen Menschen dazu, erstmal nicht aktiv herabzustürzen. Eine neuere Studie der University of Oxford ergab aber, dass die Bereitschaft nach Erläuterung der möglichen (positiven) Konsequenzen deutlich zunahm. Allerdings, und das ist das Hauptergebnis, würden Menschen, demjenigen, den man bei dem Stürzen zusah, nicht mehr vertrauen, ja nicht einmal mehr Geld leihen.

Eine ganz aktuelle Studie der Toulouse School of Economics, der University of Oregon sowie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat untersucht, welche Software sie in konkreten Unfallkonstrukten empfehlen würden. Wieder die klassische Situation mit den zwei Möglichkeiten, in eine Gruppe von zehn Personen mit tödlichen Ausgang für diese zu rasen oder vor eine Wand mit dem eigenen Exitus als Ergebnis. Fast 2.000 Probanden fanden die Wand besser. Aber auf die Frage, ob sie solch ein Fahrzeug besteigen würden, verneinten die meisten. Ein fast unauflösbares ethisches Dilemma.

Philosophen kamen übrigens bei einer Konferenz zu dem Thema zum Ergebnis, dass man am Ende vielleicht einen Zufallsgenerator einsetzen sollte. DER SPIEGEL (4/2016) titelte süffisant „Lotterie des Sterbens“, was am Ende nur die komplette Ratlosigkeit dokumentiert. Eigentlich kann das Ziel nur sein, den Menschen besser zu verstehen. Er verursacht zwar rund 90 Prozent aller Unfälle, aber er verhindert eben auch viele, was bei diesen Statistiken nicht eingeht. In der Medizin wird übrigens eine ähnliche Diskussion geführt, da dort auch immer mehr Roboter operieren. Mit tödlichen Fehlern, wie eine amerikanische Studie jüngst belegte. Aber man konnte eben nicht den Vergleich herstellen, ob (menschliche) Ärzte das besser gemacht hätten.

Bei der Fliegerei hat man sich von der vollkommenen Autonomie verabschiedet. Der „Autopilot“ ist nur ein Assistenzsystem, ein menschlicher Pilot muss ständig zum Eingreifen bereit sein. Die Anforderungen und das Risiko sind dort einfach zu hoch, um einer Software die komplette Verantwortung zu übertragen. Die Drohnen-Unfallzahlen sprechen für sich. Trotzdem hat Bahnchef Grube sich gerade (wie das kranke Häschen in derselben) zu Wort gemeldet und für 2021 – 23 autonome Züge angekündigt. Alle wollen mitschwimmen auf der „autonomen Welle“.

Man kann aber auch noch ganz anders denken. Schaut man sich letztendlich das Horror-Attentat von Nizza an, so eröffnen diese autonomen Maschinen neue, ungeahnte grausame Möglichkeiten. Das Hacken der Softwaresysteme wird ein Sport. Nicht (nur) von außen (wie in den USA mit einem in den Graben gelenkten Cherokee geschehen), nein, von innen. Man legt selber Hand an, so schon geschehen bei Elektrofahrrädern. Mal kurz die Maximalgeschwindigkeit von 25 auf 80 km/h raufgesetzt.

Es wird wie üblich Versuche geben, Veränderungen an der Software vorzunehmen. Ja denkbar sind richtige Killermaschinen, die fahrerlos ein Ziel verfolgen, auch als Lkw. Dagegen sind das Erheben von Daten aus Routen und deren Nutzung Peanuts. Da kann man eigentlich nur an die Moral der Autos selber appellieren. Vielleicht kommen wir dann anstelle von Ethik zu so etwas wie „Authik“, den moralischen Regeln der Autos untereinander. Allerdings dann einhergehend mit eigener Gesetzgebung. Ob das für uns, wo wir sie so schlecht behandelt haben, wirklich gut wäre, bleibt jedoch zu bezweifeln.