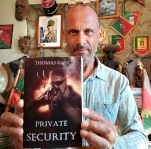

Adjudant Jousse bei der Vorbereitung für einen nächtlichen Hinterhalt.

Adjudant Jousse bei der Vorbereitung für einen nächtlichen Hinterhalt.

© Autor

Somalia

Operation Restore Hope, 1992.

Von Thomas Gast

Légionnaire de l’Afrique suis tes anciens.

De ton allure magnifique va ton chemin.

Afrika-Legionär, folge deinen Vorgängern.

Mit deiner stolzen Allüre geh deinen Weg.

Links im Bild General Roquejoffre, rechts Adjudant Jousse.

Links im Bild General Roquejoffre, rechts Adjudant Jousse.

© Autor

„Connaissez-vous ces hommes“

Lied der Fremdenlegion aus der zweiten Epoche 1940–1954

Viele von uns haben den US-Film Black Hawk Down gesehen. Und wir erinnern uns auch sicher mit Abscheu an die Bilder, die damals während der Schlacht von Mogadischu im Oktober 1993 weltweit über die Bildschirme flimmerten. Somalische Kämpfer zogen nackte, verstümmelte US-Piloten durch die Straßen Mogadischus.

Der Hintergrund des Filmes basierte auf Fakten. Am 5. Juni des Jahres 1993 kamen in Mogadischu vierundzwanzig Blauhelmsoldaten aus Pakistan ums Leben. Die Welt war empört, forderte sofortige Strafaktionen. Selbst der Generalsekretär der Vereinten Nationen Boutros-Ghali sprach sich für eine entschlossene und schnelle Aktion aus. Schuldige waren schnell gefunden: die Milizen des Generals Mohammed Farah Aidid, Chef des Habar Gidir Clans! Doch „find and fix“, finden und töten, wie die Amerikaner die Suche nach Mohammed Farah Aidid nannten, fand so nicht statt.

Es war eher umgekehrt. Das Unternehmen mit dem Codenamen „Irene“ wurde zum Desaster. Bei dem Versuch einer gemischten Spezialeinheit, bestehend aus Army Rangers, Delta Force und Navy Seals, einige Anhänger des Clanführers Mohammed Farah Aidid und vielleicht sogar Aidid selbst mitten in Mogadischu gefangen zu nehmen, wurden zwei amerikanische Black Hawk Helikopter abgeschossen: Super Six-One und Super Six-Four.

Die zur Rettung der Piloten entsandte Truppe wurde rasch eingekesselt. Nach einem zwölfstündigen Feuergefecht waren 18 US-amerikanische Soldaten tot, der Traum, Somalia zu befrieden, wurde definitiv begraben. Das Somalia-Desaster hatte mit dem Sturz von „Kamerad Siad“ alias Mohamed Siad Barre begonnen, der das Land im Januar 1991 fluchtartig verlassen musste.

Als er ging, hinterließ er Chaos und Gewalt, denn es gab keine funktionierende Regierung mehr. Die Rivalität, die zwischen den möglichen Nachfolgern, Farah Aidid und Interimspräsident Ali Mahdi, entbrannte, war derart bösartig, dass sie das Land schnell schon an den Rand eines Bürgerkrieges führte. Und es herrschte Dürre. Krieg und Dürre, das war mehr, als das Land vertragen konnte. Die ausbrechende Hungersnot bedrohte fast die gesamte Bevölkerung und rief die Vereinten Nationen auf den Plan.

Im März 1992 kam es in Mogadischu zu einem Waffenstillstand zwischen den kämpfenden Fraktionen. Nur einen Monat später verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die UN-Resolution 751, die Friedensmission UNOSOM wurde autorisiert. UNOSOM-1 war eine rein humanitäre Angelegenheit. Sie sollte die Nahrungsversorgung der Menschen gewährleisten und dazu beitragen, den Bürgerkrieg zu beenden. Doch Hunger und Stolz, und sicher auch die Abneigung aller somalischen Clanführer den UN-Truppen gegenüber, machten den guten Willen der westlichen Länder zunichte. Einerseits war man sich in den politischen Zielen nicht einig, andererseits konnte man mit den Hilfsgütern, die mit dem Zug nach Mogadischu und in die weniger abgelegenen Regionen Somalias kamen, gutes Geld verdienen – oder diese als Druckmittel verwenden.

Hunger hatte schon immer das Potenzial, Kriege weiter anzuschüren, und wer die Macht hatte, den Hunger zu stillen, der war König im Lande. Und so überfielen die verschiedenen Clans Züge der UN. Sie brachten Hilfsgüter unter ihre Kontrolle und führten ihren Krieg untereinander munter weiter. Die Somalier hatten den von den Amerikanern veranstalteten Medienzirkus vom 9. Dezember 1992 nicht vergessen. Gesandt noch von George Bush Senior stürmten 1800 US-Marines der UNITAF, von ihren Kriegsschiffen aus kommend, den Green Beach bei Mogadischu. Dabei gingen sie vor, als handelte es sich um eine Verfilmung über die Anlandung in der Normandie im Juni 1944. Das Auftreten der Ledernacken war fast schon filmreif, und nicht wenigen kam es tragisch-komisch vor.

Die Mission UNOSOM-2 trat im März 1993 in Kraft, doch sie scheiterte kläglich. Zu viele Kontingente waren daran beteiligt, zu ungenau war der Auftrag formuliert, zu schlecht war die Truppe ausgerüstet und nicht weniger miserabel war die Koordination der Einheiten der verschiedenen an der Mission beteiligten Nationen untereinander. Und ich möchte hinzufügen: Zu unwissend waren die naiven Politiker in New York und in Brüssel. Der wichtigste Faktor für das Scheitern nämlich war, dass man nicht wusste, dass sich die afrikanische Seele generell, und die somalische Seele im Speziellen, nicht und niemals mit ausschließlicher Waffengewalt zähmen lässt.

Somalier sind nicht wie meisten anderen Afrikaner. Ihren Hochmut, ihren Stolz und ihre Kriegerseele konnte man nicht mit milden Gaben einfangen oder gar beschwichtigen. Und hier, nur hier lag der Irrtum der europäischen und amerikanischen Kriegsherren. Sie glaubten sich dem „somalischen Krieger“ überlegen, unterschätzten dessen Willen, sich niemals bändigen zu lassen. Und sie dachten daran, Somalia zum Schauplatz ihrer scheinbaren Überlegenheit zu machen.

Der Schuss ging gewaltig nach hinten los. Vom anfänglichen Willen der UN, Gutes zu tun und eine humanitäre Wirkung zu erzielen, war man Ende August 1993 mit der Verlegung der Unified Task Force (UNITAF) nach Mogadischu schon weiter entfernt, als die Medien es gerne darstellten. Nun ging es um Macht im Lande. Vor allem das Eingreifen der US-Amerikaner in den Krieg, denn ein Krieg war es, kam den meisten Somaliern wie die unrechtmäßige Besetzung ihres Landes vor. Das, zumal sich auch US-Truppen massiv daran beteiligten, die verschiedenen Clans zu kontrollieren und zu entwaffnen. Wer Afrika kennt, der weiß um die Unmöglichkeit solcher Vorhaben. Der einzige Lichtblick inmitten des UN-Debakels war die Entsendung von Einheiten der Fremdenlegion nach Somalia.

Operation Oryx

«Incontrôlée, livrée aux clans, la capitale est l’exemple même de l’échec des troupes américaines. À Baidoa, au contraire, les légionnaires français ont réussi à établir un fragile mais réel sentiment de paix.»

„Unkontrolliert, den verschiedenen Clans ausgeliefert, ist die Hauptstadt [Somalias] ein Beispiel des Versagens amerikanischer Truppen. In Baidoa hingegen, gelang es den Soldaten der französischen Fremdenlegion einen, wenn auch fragilen, Frieden zu etablieren.“

Auszug aus „Le Point“, Dezember 1993

Die Legionäre hüteten sich davor, dieselben Fehler zu begehen wie die US- Marines. Doch ihre Art, natürlich und unverfälscht zu handeln, geschah unbewusst. Seit 1831 ist der afrikanische Kontinent die Wahlheimat der Legionäre. Ein Legionär, welchen Grad er auch immer innehat, weiß, wie Afrika tickt. Arroganz und Selbstgefälligkeit den dort lebenden Menschen gegenüber lehnt er deswegen genauso ab wie Unentschlossenheit, wenn Handlungsbedarf gegeben ist.

Ein Allheilmittel war die Legion in Somalia natürlich nicht, denn sie agierte aus den starren Schranken der UN heraus, musste dieselben Prozeduren einhalten und anwenden wie auch andere Einheiten. Aber die Afrikaner, und das spürte man deutlich, erkannten den Unterschied. Ich selbst war während meiner Dienstzeit sehr oft in Afrika, jedes Mal zwischen vier und sechs Monate. Andere Legionäre brachten es auf fast doppelt so viel. „Keine“ Armee der Erde hat diese Afrika-Erfahrung im Sturmgepäck.

Im Dezember 1992 verlegte die dritte Kompanie des 2. REP unter dem Befehl von Capitaine Mercury von Dschibuti nach Mogadischu. Es war die erste französische Einheit, die Fuß im Lande fasste. Wie alle Legionäre des Regimentes hatten die Kampfschwimmer der „Schwarzen“ auch eine sehr solide Infanterie-Ausbildung im Gepäck.

Im Norden des Flughafens der Hauptstadt wartete bereits ihr erster Auftrag auf sie. Sie sollten einen taktisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt besetzen und kontrollieren. Die Szenen, die sich unter den Augen der Legionäre abspielten, hatten etwas Irreales an sich. Banditen und Möchtegern-Clanführer streuten Terror auf den Avenues. Mit ihren Toyotas, die direkt aus Filmen wie Mad Max zu stammen schienen, jagten sie durch die Straßen und schossen wild um sich. Daneben: hunderte von halb verhungerten Menschen, die nach einer Handvoll Reis und nach etwas Hoffnung gierten!

Als eines Tages ein Bus einen Checkpoint, gehalten von den Legionären,  Adjudant Jousse und Sergent Deprez.

Adjudant Jousse und Sergent Deprez.

© Autordurchbrechen wollte, eröffneten diese sofort das Feuer. Zwei Somalier starben, sieben wurden verletzt. Aufgeschreckt schoss eine benachbarte amerikanische Einheit wild um sich, doch die hatte wohl der Teufel geritten. Kaum hatten sie nämlich das somalische Ziel aufgenommen, schwenkten sie ihre MGs in die Richtung, in der sich ein Zug Fremdenlegionäre aufhielt. Hätten diese nicht rechtzeitig Deckung gesucht, dann wäre es zum ersten Collateral Damage gekommen.

Unter dem Kontingent der Legionäre befanden sich auch zwei deutsche Unteroffiziere. Als ich sie nach meiner Rückkehr aus Sarajevo (UNPROFOR Einsatz 1992/1993) in Calvi traf und fragte, wie die Zusammenarbeit mit den Marines gewesen sei und was sie von der Truppe hielten, verdrehten beide die Augen. Die Amerikaner seien eine Katastrophe gewesen, sagten sie einstimmig. Im Morgengrauen des 16. Dezember rückten US-Marines und Fremdenlegionäre Schulter an Schulter in Baidoa ein.

Die dritte Kompanie der Paras Legion war in ein Bataillon der US-Marines unter dem Befehl des amerikanischen Lieutenants Colonel O’Leary integriert. O’Leary hatte seine 700 Marines des „Team Tiger Bataillon“ darauf eingeschworen, jeden Somalier zu töten, der auf sie schoss. Er war einer von denen, die dachten, dass man mit US-Firepower alles regeln konnte. Nun, die Zukunft sollte zeigen, dass er sich, wie so viele andere auch, in seiner Einschätzung ganz gewaltig täuschte.

Bis zum 24. Dezember patrouillierten die Legionäre Seite an Seite mit den Ledernacken in Baidoa. Baidoa jedoch, und das erkannten sie sofort, war ein Ort, an den die Menschen zum Sterben kamen. Alles war zerstört, eine Ruine jagte die nächste. Verbrannte Mauern, verbrannte Erde, wohin der Blick auch fiel. Hunger, Durst und Krankheiten prägten den Alltag. Weit vom stupiden Rambo-Image entfernt, krempelten die Legionäre die Ärmel hoch und machten sich an die Arbeit. Sie konfiszierten Waffen und begannen damit – und hier unterschieden sich Legionäre grundsätzlich von ihren amerikanischen Kameraden –, Kontakte zu den Chefs der Clans und den Unter-Clans zu knüpfen. Vor allem mit den älteren Somaliern zu reden, schien ihnen wichtig.

Was sich abzeichnete, war, dass die Legion einen erheblichen Vorteil besaß. In ihren Reihen gab und gibt es auch Legionäre, die Somali oder Arabisch sprechen: Das Vertrauen war natürlich sofort da! Und dass ein Legionär nicht nur mit der Waffe, sondern auch mit der Maurerkelle und mit dem Spaten gut umgehen konnte, bewies sich wieder einmal mehr. Es wurden Brunnen freigelegt, tonnenweise Müll entsorgt, Straßen ausgebessert. Das alles war gut so. Im Vordergrund stand die Menschlichkeit, nicht aber das Protzen mit militärischer Stärke. Der Respekt, den die Somalier für Frankreichs fremde Söhne hegten, wie man die Legionäre auch nannte, wuchs von Tag zu Tag etwas mehr und bald schon schlich Frieden auf leisen Sohlen durch Baidoas Gassen. Die Fallschirmjäger der Legion verließen Somalia am 31. Januar 1993. Ihr Auftrag war ausgeführt.

Im August desselben Jahres tat sich ein Fallschirmjäger der Legion im Kampf mit einem somalischen Clan hervor. Capitaine De Saint Salvy, Chef eines Logistik-Konvois, war am 7. des Monats gegen 9 Uhr mit einem Konvoi nahe der Brücke von Afgooy, einem Ort unmittelbar vor den Toren zu Mogadischu, in einen Hinterhalt gefahren. Der Führer des Sicherungszuges, Adjudant Jousse, ein Ehemaliger der dritten Kompanie der Paras Legion, eine Frohnatur und ein Koloss von Mann, war ein absoluter Profi. Als solcher hatte er den Hinterhalt wohl gerochen. Kaum gab der Gegner den ersten Schuss ab, bellte er auch schon seine Befehle. Seine Gruppen schwärmten sofort aus und brachten sich in Gefechtsstellung. Dass sie das trainiert hatten, sah sogar ein Blinder.

»Capart, in Stellung!«, brüllte er und sprang behände vom Fahrzeug.

Es dauerte keine Minute, bis er ungeduldig nachhakte.

»Deckungstrupp, was ist los?«

»Einsatzbereit, mon Adjudant!«

Sergent-chef Capart, der stellvertretende Zugführer, hatte die erste Gruppe des Sergent Deprez, alle MG-Schützen sowie auch die Scharfschützen zusammengefasst. Nun lagen sie hinter ihren Waffen und warteten auf das Signal. Jousse wusste, dass sein nächster Befehl über Leben und Tod entscheiden würde. »Na worauf wartet ihr dann, auf Weihnachten? Feuer frei!«

Die schweren MGs vom Kaliber 7,62 mm hämmerten sofort los.

Capart wusste, dass es nicht ausschließlich darauf ankam, den Gegner ganz gezielt zu bekämpfen. Viel wichtiger schien es ihm, in kürzester Zeit so viel Feuer wie nur irgend möglich an ihn heranzubringen. Die Legionäre nannten das ´Boule de Feu`. Und tatsächlich: Es hagelte massiv Blei! Die Somalier durften gar nicht erst auf die Idee kommen, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, als sich vor dem Stahlgewitter zu schützen. Dass drei Legionärs-Stoßtrupps unter dem Befehl von Jousse, dem Sergent Lombard (zweite Gruppe) und dem caporal-chef Brongnard (dritte Gruppe) sie umgingen, um sie von der Seite her anzugreifen, war das Letzte, an das sie gedacht hatten, doch genau so geschah es. Das Gefecht war nur von kurzer Dauer. Am Ende lagen fünfzehn Somalier tot im Gebüsch. Einige Gefangene wurden entwaffnet, gefesselt und zum Abtransport per Hubschrauber und US-Panzer fertig gemacht. Die Verwundeten, ob Feind oder Freund, wurden verarztet, so gut es ging. Als eine zu Hilfe eilende US-Einheit eintraf, war bereits alles in trockenen Tüchern. Auf dieser Strecke zwischen Baidoa und Mogadischu ist danach nie wieder ein Konvoi überfallen worden, der von Legionären eskortiert wurde.

„15 Banditen tot oder kampfunfähig, 15 Waffen beschlagnahmt, das ist geradlinig, das ist gut!“ Kommentar des COMELEF, General Quadri - Magazin Figaro, Ausgabe November 1993.

Wie bereits beschrieben, kam es am 3. Oktober 1993 zur „Operation Irene“ und zur folgenschweren Schlacht von Mogadischu. Es waren rabenschwarze Stunden für die US-Soldaten und für die US-Außenpolitik. Nach dieser Tragödie leitete Bill Clinton (in Washington hatte es inzwischen einen Machtwechsel gegeben) bis Ende März 1994 den Rückzug aller US-Truppen aus Somalia ein.